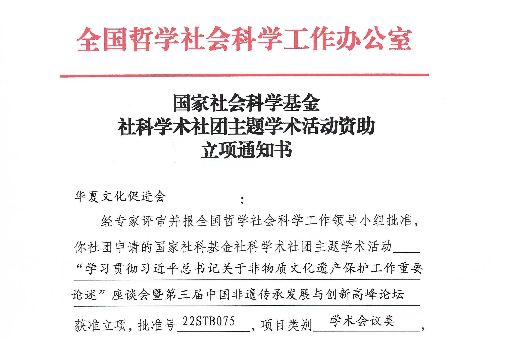

瞭望东方周刊2024年5月-数字化让非遗“潮”起来

通过数字藏品,人们能够随时随地、360度地“拥有”一件非遗艺术品,甚至连其成型的过程也能一览无余,这种体验是站在博物馆的展示柜前不能获得的。

《瞭望东方周刊》记者史佳庆 编辑顾佳贇

近年来,传统非遗技艺与数字科技实现了深度融合,一批年轻的非遗传承人通过创新实践,推动非遗作品与现代审美“无缝对接”,为非遗文化的保护与活态传承注入了新动力。

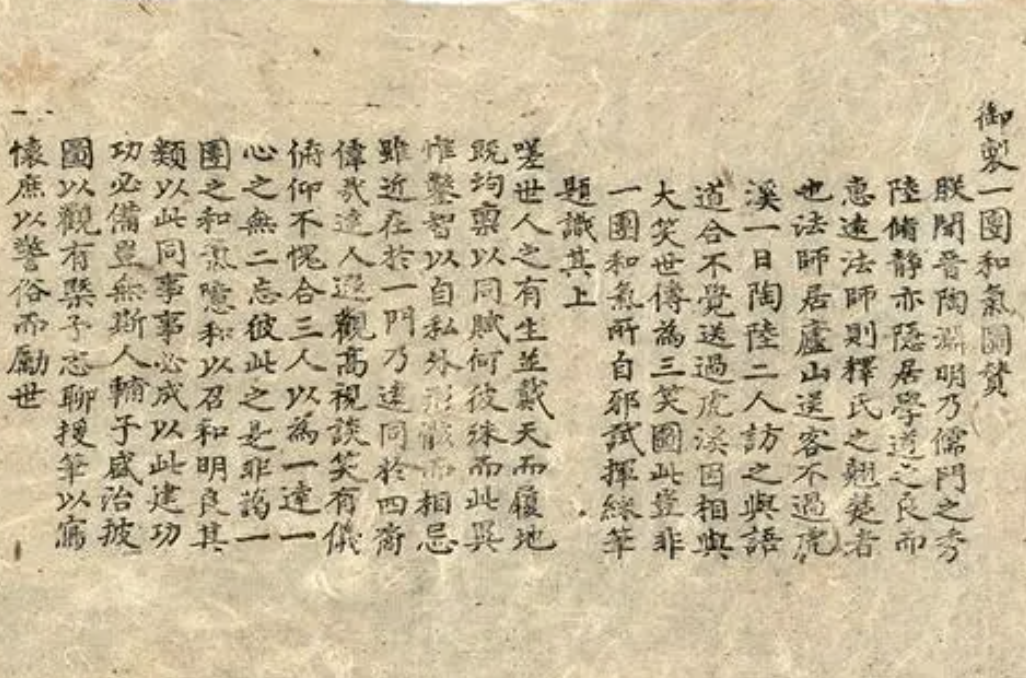

郎佳子彧作品《三英战吕布》

近年来,传统非遗技艺与数字科技实现了深度融合,一批年轻的非遗传承人通过创新实践,推动非遗作品与现代审美“无缝对接”,为非遗文化的保护与活态传承注入了新动力。

“面人郎”的指尖世界

《哪吒之魔童降世》中桀骜不驯的哪吒、“封神CP”殷寿与妲己、可爱的“冰墩墩”、帅酷的灌篮高手……活灵活现的面塑作品通过短视频平台吸引了一大批年轻人,这些作品都出自国家级非物质文化遗产——北京“面人郎”第三代传承人郎佳子彧之手。

“95后”郎佳子彧自幼受家庭熏陶,三岁随父亲郎志春学艺,至今已20多年。为了更好地传承面塑技艺,他用了三年时间在北京大学攻读美术专业,系统学习艺术理论。他认为,“旧”即是“新”,正因有创新,才使得老传统经久不衰,二者相得益彰、相辅相成。

2023年初,在国家非物质文化遗产保护专项资金的资助下,郎佳子彧带领团队开始了“面人郎”的数字化探索。

2023年12月2日,在中央民族大学举办的“文化遗产法治论坛之非物质文化遗产保护跨学科对话”学术研讨会上,面人作品《司马光砸缸》的3D模型栩栩如生地展现在众人面前:作品中的几个人物高度只有3厘米,但神态栩栩如生,奔跑的孩童身着红衣,衣服纹路清晰,辫子高高扬起,一脸慌张。

“《司马光砸缸》这个作品是我爷爷郎绍安在1930年,也就是他21岁时做的。这是我家现在保存的历史最久远的作品。作品大小与我们日常使用的纸杯差不多,四个人物都是在纸杯大小的空间里完成的。”郎佳子彧告诉《瞭望东方周刊》。

郎佳子彧介绍,面塑作品受限于材料的物理性质,很难长期保存,一些传统技法有失传危险。“现在我通过3D建模等方式,将作品进行数字化存储。只要数据在,老艺人的作品就能永远保存,还可以通过各种移动端口分享给更多人欣赏。”

“扫描面塑作品,我遇到的第一个难题是原作品尺寸太小,因此在复刻爷爷的代表作《三英战吕布》时,我先做了一个等比例放大版本,然后才得到了清晰完整的3D扫描数据。”郎佳子彧说。

以实现有效数字化。

为了让面塑顺利“数字化”,郎佳子彧还创新改变了一些制作流程。比如,角色手握的兵器,老艺人都是制作完成后直接组合,现在为了方便细节扫描,需要提前预留手部握兵器的位置,风干后再放回到角色手里。“此外,由于待扫描的‘零件’做出来不能立即安装并固定于沙盘场景中,所有人物的动作、神态都要预先在脑海中构思成熟。这对我复刻的技术提出了新的要求。完成《三英战吕布》的复刻与数字化,我花费了整整30天。”郎佳子彧说。

除了数字化存储外,郎佳子彧还对数字化传播非遗文化的应用场景作了很多思考。2023年,他在北京举办了“百年散步——面人郎家族艺术展”,结合数字化技术展现了“面人郎”的百年变迁。与参展观众交流后,他发现,要让年轻一代接受、喜欢传统技艺,就要创造更多场景,让传统技艺主动满足年轻人的生活习惯和审美方式。

“新题材老手艺”和“老题材新做法”是郎佳子彧让面塑艺术吸引年轻人的两大法宝。他捏出了以《山海经》为蓝本的《山海经之火神祝融》,向科比致敬的《科比名人堂》,以动漫人物为原型的《雄狮少年》,还捏出了与祖父作品《三百六十行》呼应的《新三十六行》……不仅如此,他的面塑作品还紧密链接时事新闻、体育、时尚等等。如今,在全平台,他已成了拥有240多万粉丝的网红博主。

让AI学习皮影染色

一道光影,穿越时光,将皮影戏的艺术魅力传承至今。急促的鼓点和清脆的锣声交织响起,唐僧骑白马亮相在众人眼前。“哎呀,这是为何事啊?”“那是唐僧……”随着剧情推进,李娟的声音在唐僧和妖精之间流畅切换。台下参加研学的孩子被地道的“济南味”台词不断逗乐。

“85后”李娟是国家级非遗项目——济南皮影戏的第五代传承人。从懂事起,她就跟着爷爷学习皮影。十多年来,李娟将皮影引进课堂,引进博物馆,将中国的孝文化、寓言故事等融入皮影中,创作了丰富多彩的皮影故事,目前还在多个学校开设了皮影课程,深受孩子们欢迎。

2021年,李娟与山东省艺术研究院合作,推出“AI数字皮影”系列数字藏品。该系列藏品借助AI(人工智能)技术模拟济南皮影特有的渲染涂色技法,完成了对皮影戏《西游记》剧目中七个主要角色头像的配色。

“刚开始决定做AI数字皮影,我对做哪个形象一时没有头绪。家里世世代代都演皮影戏《西游记》,在演出反馈中我也感觉西游记的受众最广泛,于是选择将西游记的人物形象进行二次加工,做出一款年轻人喜爱的炫酷造型。然后训练AI对传统皮影上色技艺和剧目角色视觉形象进行自主学习,模拟渲染涂色行为,最终使AI自主完成对每个形象的色彩创作,呈现出数字技术与国潮文化的跨界。”李娟告诉《瞭望东方周刊》。

李娟介绍,“国潮西游记001-007号作品”是比较现代化的,其中大部分为首次公开亮相,适合当代年轻人的品味。作为非遗文化传承的创新方式,该系列数字藏品于2022年1月份上线便引发广泛关注。“5分钟内,7000份瞬间抢光,这是年轻人喜欢传统艺术、喜欢皮影的实实在在的表达。”李娟说。

在李娟的带领下,济南皮影还在文旅融合、非遗进校园、文创开发等领域实现了活态传承。她设计了200余种文创产品,包括皮影小夜灯、胸针、簪花、挂件等,还与首家“肯德基皮影文化主题餐厅”进行了合作。“皮影+剧场”“皮影+民宿”……济南皮影不但走进了国内各地社区、景区、展馆,还远赴世界20多个国家讲述中国非遗文化的故事。

最近,李娟正在进行《八仙过海》作品的二次创作。“我又改良了一些传统的风格,这次作品会非常时尚。”李娟说。

水印版画“藏”进手机里

“作品《一团和气》是杭州十竹斋第一次试水非遗数字藏品拍卖,5000件藏品,每件200元,一下就被‘秒光’。”国家级非物质文化遗产代表性项目——木版水印技艺国家级代表性传承人、杭州十竹斋艺术馆馆长魏立中告诉《瞭望东方周刊》,数字藏品线上销售打开了木版水印作品闯市场的新渠道,“这是对中国木版水印技艺的肯定,也让我们更加坚定了要传承和发扬这一珍贵非遗技艺的信心” 。

魏立中介绍,木版水印的专业学名是“古代彩色版画印刷术”,顾名思义,在木版上雕刻,然后印在传统宣纸上,这是中国特有的版画制作技艺。日本浮世绘的版画技艺就是源自中国。

魏立中自幼学习绘画,1990年进入浙江美术学院绘画专业学习。在魏立中看来,即使是刻印、复制传统作品,也不能简单地照搬,而是要从题材的选择开始,搜集文献资料、实地考察调研、拜访专家学者,把作品每一个环节的设计都考虑周全。

“2022年3月初,文化圈的朋友第一次找过来,告诉我可以将作品做成数字藏品。和几家数字藏品公司商谈后,我签署了授权书,决定一试。半个月后,我发现,原来木版水印大有受众。”魏立中说,“非遗传承人首先要养活自己,这是非常现实的事。如何用手艺获得收益,积累一批消费者,对老一辈传承人而言很不容易。如今的数藏平台很好地解决了这个问题,传承人有好作品,平台有技术和运营人员,一个传承人可以把几十年积累的作品进行数字化包装,原件依然放在博物馆里,而数字藏品一经发售,数量就可能高达几万份。”

“通过数字藏品,人们能够随时随地、360度地‘拥有’一件非遗艺术品,甚至连其成型的过程也能一览无余,这种体验是站在博物馆的展示柜前不能获得的。比如,对于希望孩子了解传统文化的家长来说,无需亲自到访实地,打开手机就能与孩子一起欣赏一件3D非遗电子艺术品。传承文化遗产的首要步骤就是认识和了解,而数字藏品正是实现这一目标的高效形式。”魏立中说。

如何用古老的技艺来表现今天的美好生活,是魏立中正在思考的问题。“木版水印是一种印刷术,今天如果用它来印书,就不怎么合适了,但我们可以用它来创作符合当代年轻人审美的水印版画。保护遗产的目的不仅在于向后人展示前人的足迹,更在于为后人提供灵感和参考,引导后人去思考未来的道路。”

数字化让非遗“返老还童”

如何拥抱数字化,让非遗焕发“年轻态”,不仅是许多传承人正在努力的事业,也是各地相关部门和企业积极探索的方向。

近年来,浙江省杭州市拱墅区致力于“以数字化赋能大运河非遗传承保护”。2023年,大运河数字文献馆、大运河数字影像馆、浙江省大运河紫檀博物馆相继投用,通过数字化技术、新媒体装置,让运河文化“活起来”“动起来”,呈现出运河文化的独特魅力。

南京大学艺术学院开展的“南京传统工艺非物质文化遗产虚拟展示”项目,以“ZHI艺”这一非物质文化遗产虚拟展示平台为基础,对南京传统手工艺非遗项目进行数字转化及虚拟展示,对绒花、金箔、云锦等三项非遗工艺进行深度文化梳理。

依文集团立足苗族刺绣传承人和国际设计师资源,搭建了“绣娘数据库”和“全球设计师空间”。以此为基础,依文集团建立了拥有1600多名设计师、8000多个民族传统纹样的数据库,来自全球的设计师可以通过这个庞大的数据库,超越时空限制与绣娘实现“合作”。77岁的苗族刺绣传承人潘玉珍和她的绣品已经成为国际时尚舞台的常客,为传统刺绣与全球时尚产业的结合带来了新的可能。

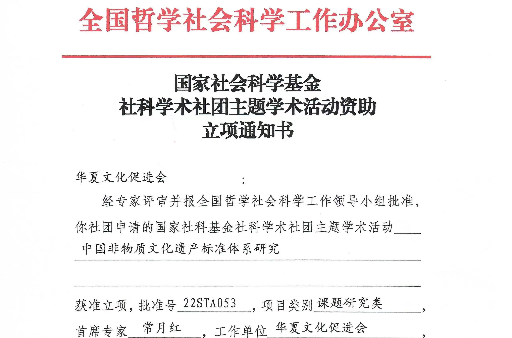

华夏文化促进会非物质文化遗产分会会长常月红认为,目前,我国非遗数字化工作在多个方面取得了成效:提高了非遗的可及性和普及性,通过线上展览和数字博物馆等平台,让公众更容易接触和了解非遗;提升了非遗的保护和记录效率,精准记录和存储项目细节,防止知识和技艺的丢失;提供了非遗的创新途径,还帮助一些非遗项目开发了新的商业模式。

常月红建议,数字化过程中要重视保持非遗文化的原汁原味,防止过度商业化或失真。同时,要加强技术和资源的普及,确保各地区,尤其是偏远地区能够获得必要的技术和资源支持,以实现非遗文化的有效数字化。

“数字化技术为非遗文化的传播提供了新的渠道和方式,对非遗文化的传承、保护和创新具有深远影响和积极意义。作为传承人,我们要积极拥抱数字化技术。”郎佳子彧说。

推荐新闻